Magmatisches quarzhaltiges Gestein mit charakteristischem Gefüge

Nach petrographischem Verständnis steht der Begriff Porphyr genau genommen nur für das Gefügebild eines Gesteins und nicht für ein bestimmtes Gestein. Als Porphyr wird ein Gefüge von Gesteinen magmatischen Ursprungs bezeichnet, in dessen feinkörniger Gesteinsmatrix vereinzelte, größere ausgebildete Kristalle enthalten sind. Hauptgemengteile von Porphyr sind Feldspäte, Vertreter der Glimmergruppe, Quarz, Pyroxene und Amphibole. Die Korngröße ist entstehungsbedingt unterschiedlich und reicht von fein-, mittel- bis grobkörnig.

Ungeachtet dessen ist Porphyr als umgangssprachlicher Kulturbegriff sowie als Bezeichnung für zahlreiche Werksteine weit verbreitet und sehr gebräuchlich. Der Name kommt aus dem Altgriechischen πορφύρα (= Purpur bzw. Purpurfarbe) und verweist auf die bestimmende Farbe des Gesteins. Je nach dem welche Mineralien an der Zusammensetzung von Porphyr beteiligt sind, kann die Farbe sowohl purpurn, rötlich, bräunlich selten auch grüner, grauer oder schwarzer Färbung sein. Porphyr ist zuweilen durchsetzt von helleren, größeren Kristallklumpen, sodass die Optik gelegentlich an das Aussehen von Betonwerkstein erinnert.

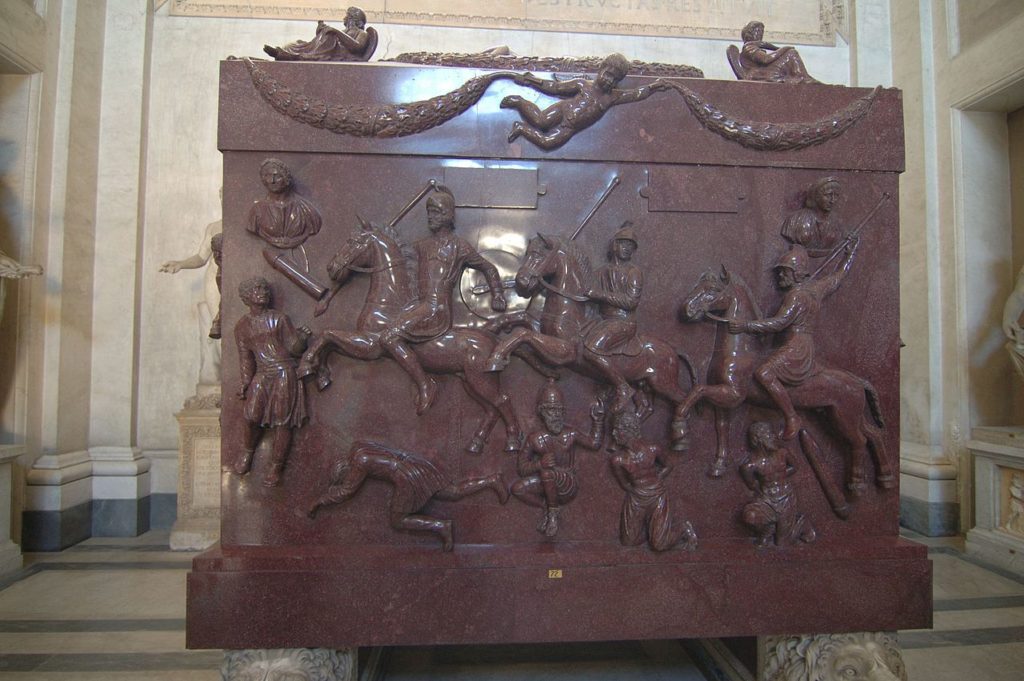

Porphyr als Zeichen herrschaftlichen Anspruchs und Ausdruck imperialer Größe

Schon im alten Ägypten wurde Porphyr von den Pharaonen wegen seiner Farbe als herrschaftliches Statussymbol verwendet und ca. 55 km westlich von Hurghada, am Mons Porphyrites abgebaut. Bei den Römern war das purpurfarbene Gestein als Prunkgestein äußerst beliebt und aufgrund seiner Farbgebung ausschliesslich den höchsten Beamten und den Kaisern selbst vorbehalten. Auch Päpste suchten ihre Stellung durch den Glanz des Porphyrs hervorzuheben. Bekannte Beispiele sind die Statuen der vier Tetrarchen am Markusdom in Venedig oder die grösste Porphyrschale der Welt (15 m Umfang), die heute in der Sala Rotunda im Vatikan steht und ursprünglich aus Neros Goldenem Passt, dem Domus Aurea, stammt. Gebrochen wurde der Stein im Mons Prophyrites, einem (damals) römischen Steinbruch in der östlichen Wüste Ägyptens. [TPBuK2]

Entstehungsbedingt gibt es quarzreiche und quarzarme Porphyre

Quarzreiche Porphyre (Rhyolithe), früher auch als Quarzporphyr bezeichnet, weisen einen höheren Quarzanteil bei den Einsprenglingen auf. Dagegen weisen quarzarme Porphyre (Andesite, Trachyte oder Dazite) gar keinen oder nur einen sehr geringen Anteil an Quarz auf.

Neben quarzarmem und quarzreichem Porphyr grenzt man außerdem noch Porphyrgranit, bzw. Granitporphyr ab. Das Gefüge dieses Gesteins liegt zwischen dem von echtem Granit und dem von Porphyr. Eine eher grobkörnige Grundmasse macht hierbei einen Porphyrgranit aus, während eine feinkörnige Matrix charakteristisch für einen Granitporphyr ist. Zu guter Letzt existieren auch noch die Porphyrtuffe. Diese unterscheiden sich nicht durch ihre chemische Zusammensetzung von Porphyren, sondern durch ihre Entstehung. Während Porphyr aus erkaltetem Magma besteht, handelt es sich bei Porphyrtuff um pyroklastische Sedimente, zumeist sehr feinkörnige vulkanische Asche.

Porphyr wird weltweit gebrochen, bspw. in Norwegen, Schweden, Polen, Tansania, Indonesien, China, Australien, Südamerika,Kanada und in den USA. Auch in Deutschland etwa in Sachsen (bei Rochlitz oder Löbejün), im Thüringerwald, Odenwald, Erzgebirge, Fichtelgebirge, Schwarzwald u.a. wird Porphyr gewonnen.

Verwendung des roten Vulkanit in der Neuzeit

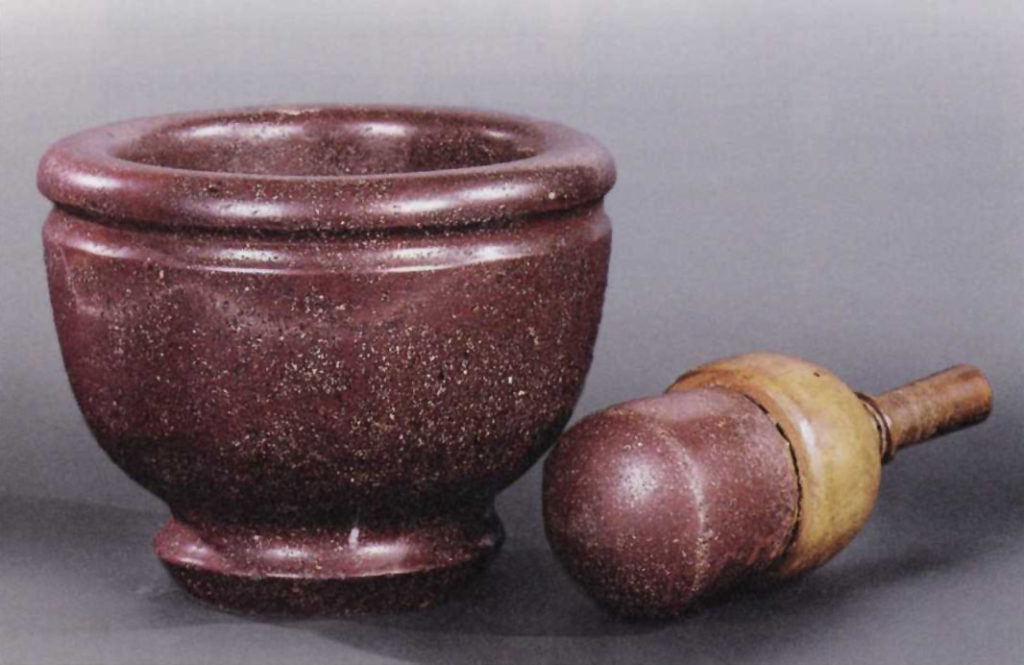

Porphyr ist ein vielseitig einsetzbarer Werkstein. Er dient als Küchenarbeitsplatte, Boden- und Treppenbelag, Fassade oder auch als Grabmal usw. Das Gestein eignet sich sehr gut im Außenbereich, ist Frostsicher, Abriebfest und Tausalzbeständig. Außerdem dient Porphyr als Rohstoff für die Baustoffindustrie, wo er zu Schotter oder Splitt verarbeitet wird.

Besondere Schönheit und satten purpurnen Glanz erlangt Porphyr durch Schleifen und Polieren. Als Solitär oder auch im Verbund mit kontrastierenden Materialien sorgt Porphyr stets für ein edles Ambiente. Das Hartgestein ist eine farbenfrohe Alternative zum meist grauen Granit. [TPBuK3]

In Deutschland war Porphyr aus Rochlitz etwa im 10Jh. wegen seiner schöne Farbe und Stabilität ein beliebtes Baumaterial der damaligen sächsischen Könige und wird deshalb auch als „sächsischer Marmor“ bezeichnet.

Der Rochlitzer Porphyr wurde bereits in der Bronzezeit vor über 3000 Jahren zu Mühlsteinen verarbeitet. Die frühe Steingewinnung kannte dabei jedoch noch keine Steinbrüche. Sie beschränkte sich auf die Verarbeitung der freiliegenden Blöcke des Blockmeeres, von dem der Berggipfel bedeckt war und wovon heute noch Reste am südlichen Hang des Berges zu finden sind. Als frühester Beleg für den Abbau in Steinbrüchen gilt die 1105 geweihte St. Kilianskirche in Bad Lausick.

Seine Blütezeit erlebte der rote Stein seit dem 12. Jahrhundert, im Zeitalter der Romanik und Gotik. Es entstanden eindrucksvolle Bauwerke wie Schlösser, Kirchen, Burgen und Rathäuser.

Einer der schönsten Zeitzeugen für die Verwendung des Rochlitzer Porphyrs ist die um 1160 bis etwa 1180 entstandene Augustiner-Klosterkirche Zschillen, die heutige Basilika Wechselburg. Mit ihren gut erhaltenen Ornamenten, Skulpturen und Bildhauerarbeiten ist sie eines der bedeutendsten spätromanischen Baudenkmäler Deutschlands.

Aus der romanischen Bauperiode sind weiterhin die St.Nikolaikirche in Geithain mit ihrem beeindruckenden Portal sowie die St. Kunigundenkirche in Rochlitz aus der gotischen Zeit zu nennen.

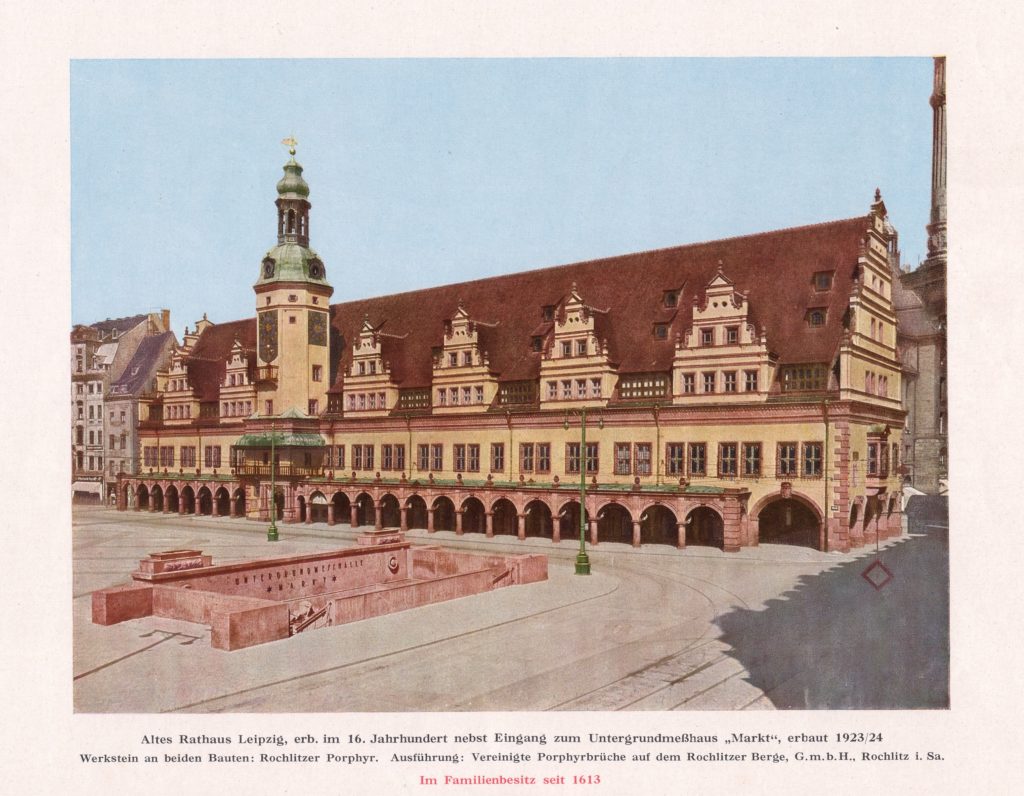

Unter Leitung des Baumeisters Hieronymus Lotter wurden im 16. Jahrhundert u.a. das Alte Rathaus in Leipzig und das Schloss Augustusburg geschaffen. Aus der gleichen Zeit stammen zahlreiche Bürger- und Herrenhäuser, Bauernhöfe und Mühlen. Sogar das Brandenburger Tor enthält tragende Fundamente und Konstruktionsteile aus Rochlitzer Porphyr.

„Vieles war in den Jahrzehnten zuvor verloren gegangen an handwerklichem Geschick, an Gestaltungsvermögen“, sagt Klaus Kalenborn, Geschäftsführer der Vereinigten Porphyrbrüche auf dem Rochlitzer Berge GmbH. In den DDR-Jahren habe der Betrieb eher ein Schattendasein geführt. Nur selten sei Porphyr für denkmalpflegerische Vorhaben geordert worden. Es habe sogar Pläne gegeben, die Werksteinfertigung einzustellen und nur noch jenes Granulat herzustellen, das besser als jedes mit Asche vermischte Ziegelmehl für Tennisplätze geeignet sei: „International wäre das ein Geschäft geworden.“ Doch so weit kam es glücklicherweise nicht.

Kirchen, Burgen, Schlösser, Bauerngüter: An vielen sind Porphyr-Elemente zu finden – als Portale, Sockel, Gesimse, Fenstergewände. „Das war immer ein hochwertiger Baustoff“, sagt Kalenborn. Und ein extrem haltbarer. „Deshalb machen Restaurierungen maximal die Hälfte unseres Umsatzes aus.“ Steinmetz Frank Schalinske aus Geithain, einer der acht Mitarbeiter, fertigt aktuell aber mit traditionellem Werkzeug 14 Kugel-Bekrönungen für die Paul-Gerhardt-Kirche in Leipzig-Connewitz. [TPBuK5]

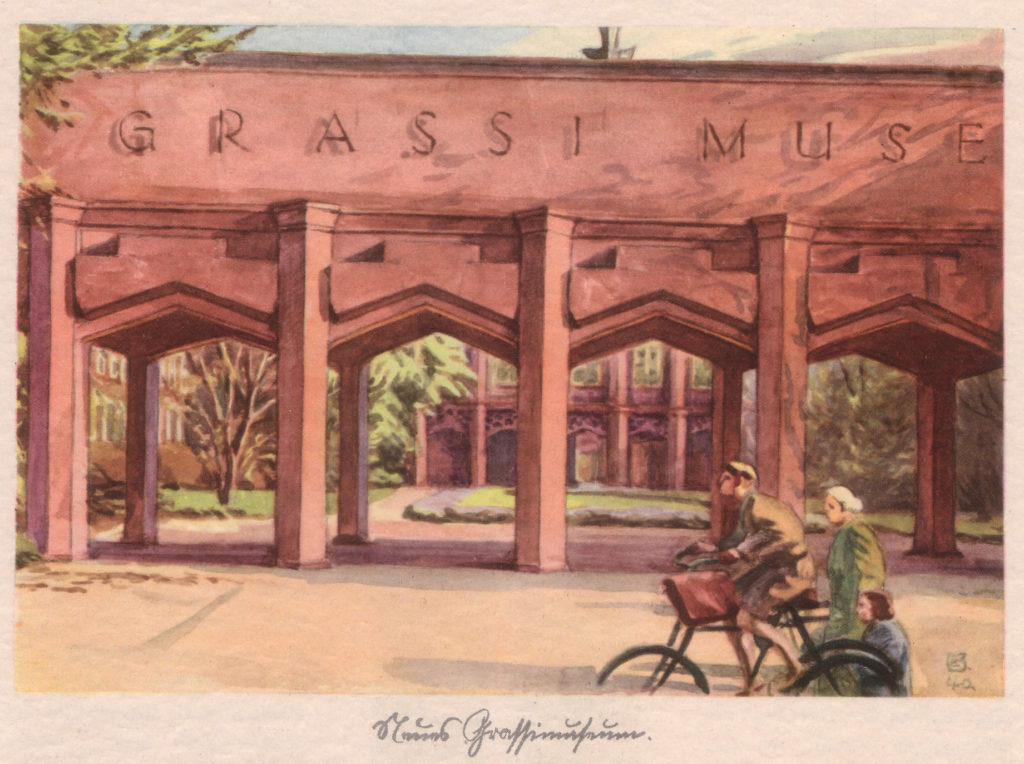

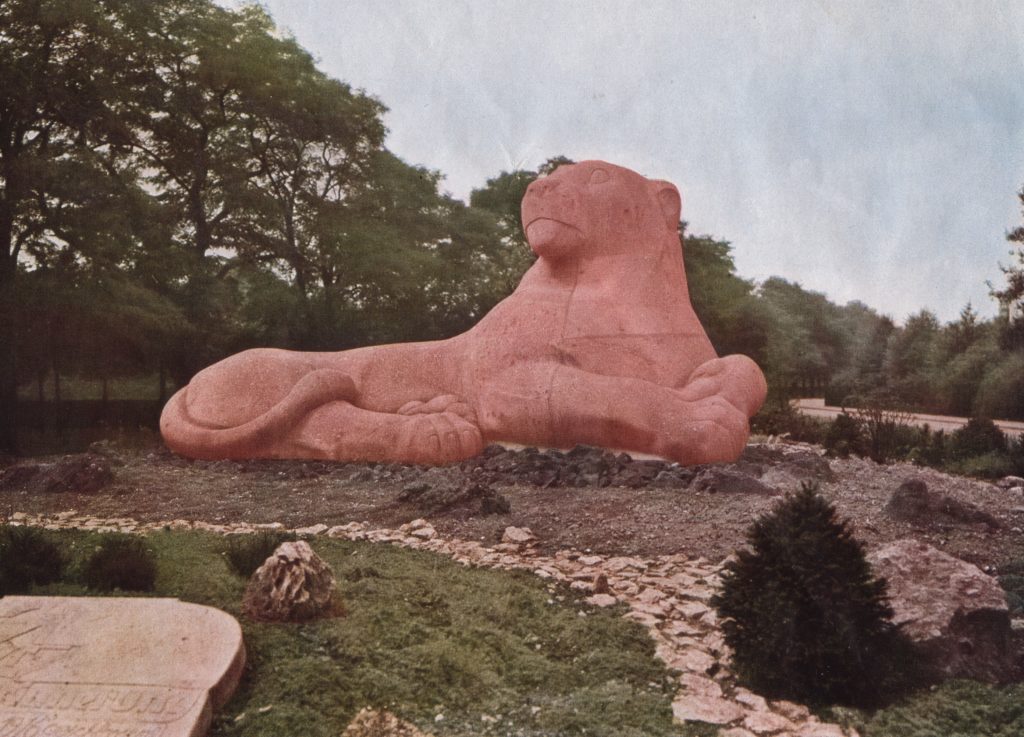

Zum Abschluss folgen noch einige Bilder von Kunstwerken.

Die auf dieser Seite dargestellten Bilder stellen natürlich nur eine kleine (subjektive) Auswahl dar und sollen – zusammen mit den angeführten Textquellen – das Interesse an weiteren Dingen zum Thema Porphyr wecken.

Vor allem sei auf die Quellen [TPBuK6, 7] verwiesen, die das Thema Porphyr sehr ausführlich betrachten und umfangreiche weitere Referenzangaben enthalten.